借地権売却のポイント

-

土地所有者の(地主)の

承諾が絶対に必要借地権を売却するためには、事前に土地所有権者(地主)の承諾を得ることが必要です。所有権の土地のように自分の意思で勝手に売却をすることは出来ません。まずは、地主に相談をし、売却することに対して承諾をしていただきます。藤友は借地権売却のプロフェッショナルです。地主との交渉から契約までお互いが納得するかたちでお手伝いいたします。

-

借地権売買専門の

会社に依頼する藤友は借地権売買の専門家です。通常の仲介会社とは違い、30年以上の借地権付新築分譲住宅供給及び、約50年間の借地権仲介実績、借地権売買の実績がありますので、地主及び借地権者の双方にとってメリットのある提案を行い、円滑に借地権を譲渡する事が可能です。

-

借地契約の

内容確認が重要借地権の物件を購入する際には、借地契約の内容確認が重要になります。今購入しようと思う借地権を将来売却するには、具体的にどういう手順で進めるのか?借地権上の建物を将来改築、建て替えをするには、具体的にどういう手順で進めるのか?等、様々な内容の確認が必要になります。上記の内容によっては、物件の購入をお勧めしないケースもあります。

底地権売却のポイント

-

底地権売却の経験が豊富な

会社にご依頼を!藤友は底地権売却の経験が豊富です。弊社は地元下北沢を中心に、50年以上地主様に関わる仕事をしており、底地権の売却を数多く手掛けております。底地権の売却をお考えのお客様は、是非弊社へご相談下さい。

-

借地契約の

内容確認が重要底地権の売却をする際には、借地契約の内容がどのようになっているのか、また借地権者様との今までの関係性や経緯、地代・更新料等の支払い状況等も底地権を売却する際には、重要となります。昔から貸している土地の場合、土地賃貸借契約書が無いというケースも散見されますので、その際もお気軽にご相談下さい。

-

正しい知識を持つ

専門家に相談を底地権の売却先としては、借地権者様・不動産業者・投資家等、様々な候補先がありますが、正しい知識と経験を持つ専門家に相談をしないと、地主様にとって、条件の良い底地権売却が出来ない可能性があります。弊社では「借地借家法」に詳しい顧問弁護士と連携を取りながら、地主様にとって最良の条件で、底地権が売却出来るようにサポートをさせていただきます。

藤友は借地権・底地権の専門家として、

どんなケースにおいても全力でサポートをします。

まずは無料相談にてお気軽にご相談下さい!!

借地権とは?

利用するなどの目的で、

地代を支払って

借りることのできる権利です。

借地権者は毎月地主に対して、土地を借りる対価として地代を支払います。また、借地権には、大まかには2種類あり、一つは地上権という、地主の承諾を得ることなく、地上権として登記し、第三者に譲渡したり賃貸することができる借地権と、賃借権という、賃借権として登記する場合には地主の承諾が必要であり、第三者への譲渡、転貸にも地主の承諾が必要な借地権があります。(賃借権が圧倒的に多いです)

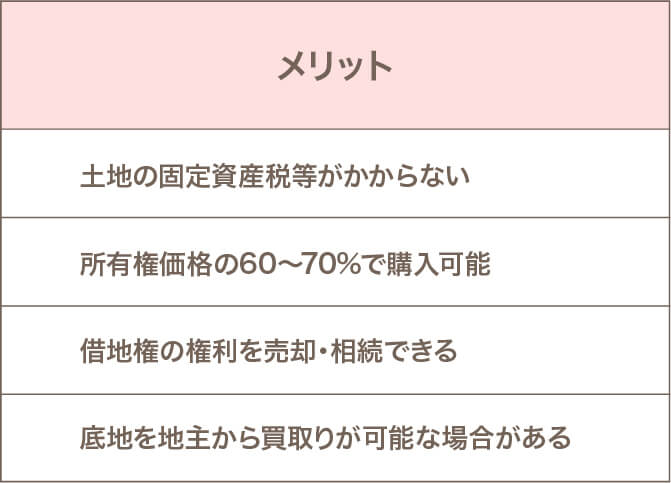

借地権のメリット・デメリット

-

購入を考えた場合同じ条件・大きさの土地を所有権の土地よりも安く取得できるということです。(詳細については(例)をご参照下さい)また、土地について固定資産税等がかからないこと。借地権付き建物として、借地権の権利を売却できることなどが挙げられます。

-

建物の所有権は自分名義ですが、土地の所有権はあくまで地主ですから、地代を支払わなければならないこと。所有権と比較して、資産価値が低いことなどがあります。また、土地所有者(地主)との土地賃借契約により、制約があります。さらに、借地権を譲渡する際、増改築の際には土地所有者(地主)の承諾が必要になります。この場合、多くは承諾料の支払いが必要となります。

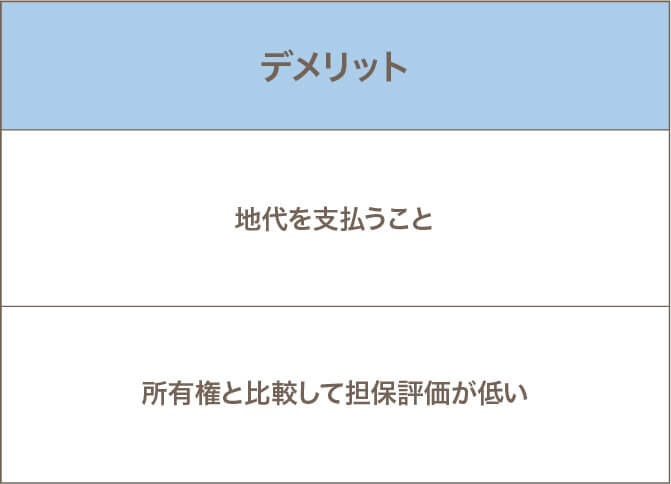

一例

下北沢近辺で所有者の土地30坪(正形地)に

建物2階建30坪の新築を建てる場合

-

-

借地権割合とは、所有権に対する借地権の割合を示すもので、相続財産の評価のために国が設定した割合です。地域によって違いはありますが、東京都内の住宅街の場合 は、おおむね60%~70%の割合となっています。借地権売買については多くの場合、価格設定にこの割合が反映されます。つまり、借地権の場合同じ条件、大きさの土地を所有権価格の60%~70%で購入することができます。左の一例の場合の金額の差額は約2,700万円となります。

差額:約2,700万円

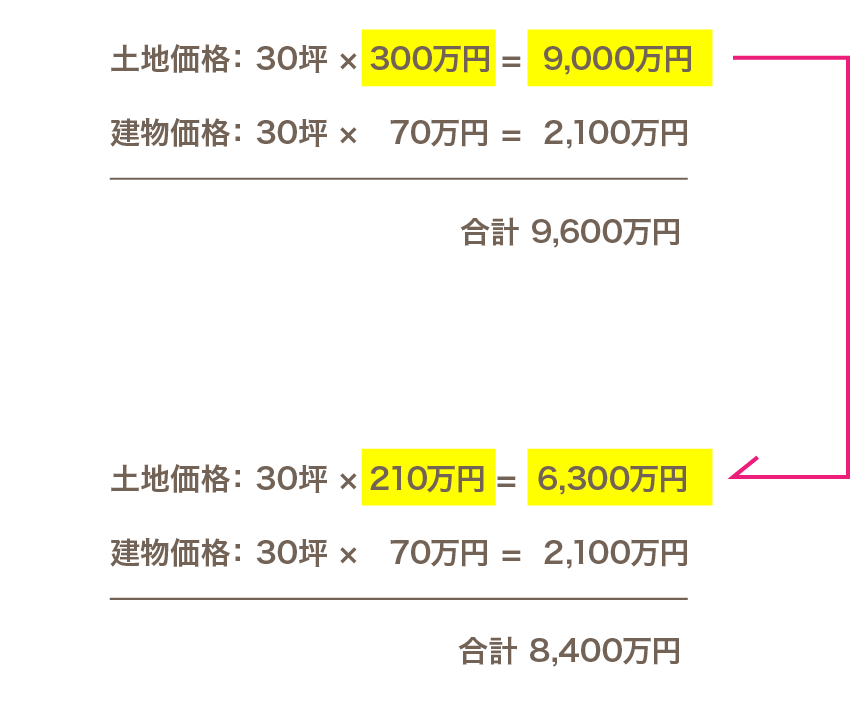

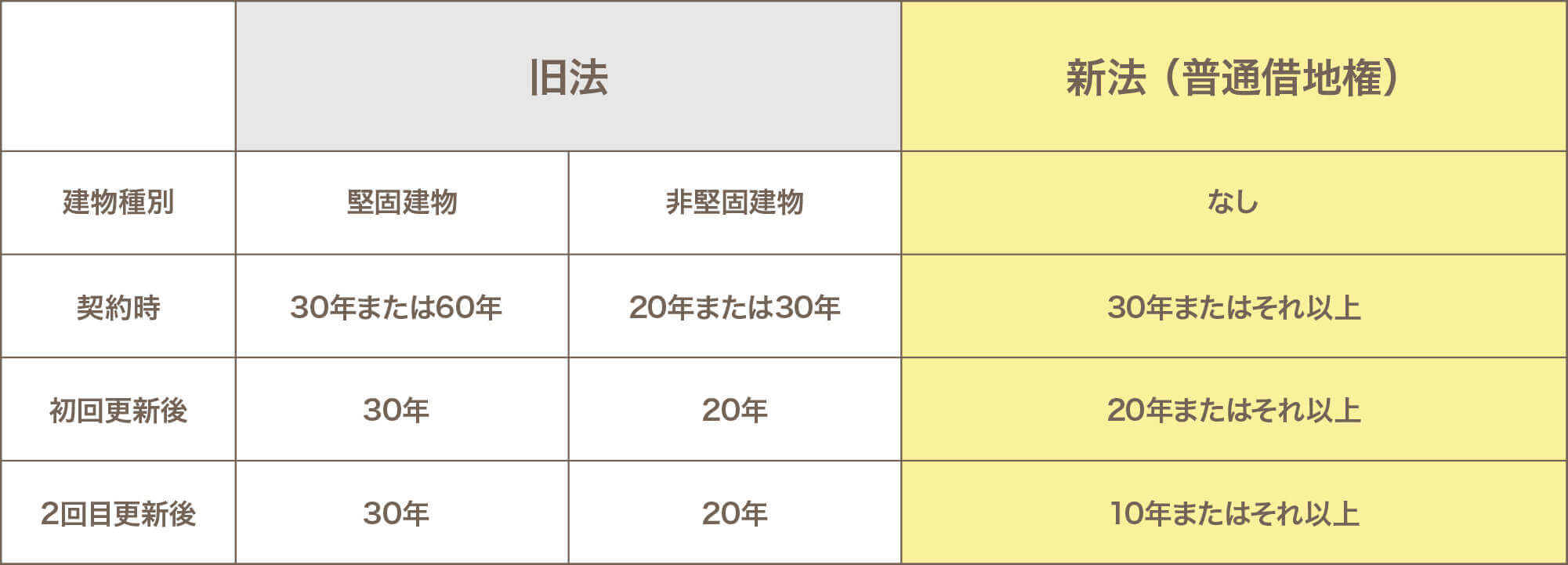

旧法と新法の違い

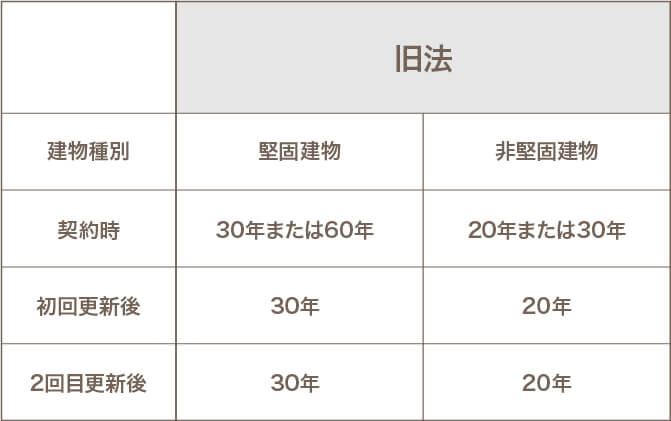

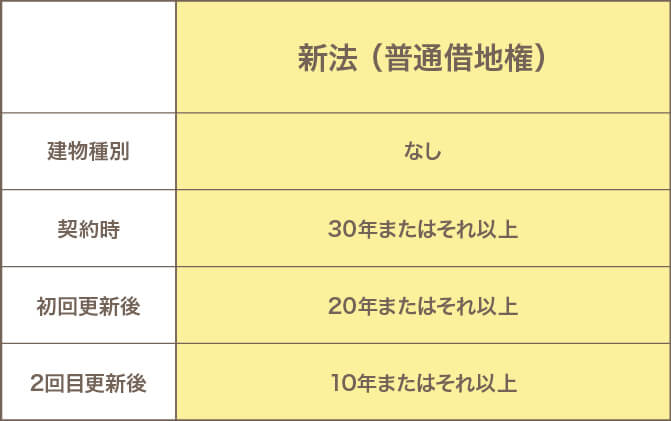

借地権契約で必ず出てくるのが、旧法(借地法、借家法、建物保護法)と新法(借地借家法)です。

平成4年(1992年)7月31日以前に成立した借地権契約は旧法に基づき、

平成4年(1992年)8月1日以降に成立した借地権契約は新法に基づいています。

-

旧法で成立していた借地権は、新法の施行によって自動的に新法に切り替わるわけではなく、新法の内容が適用されるのは、平成4年(1992年)8月1日以降に新たに設定した借地権のみです。旧法と新法の大きな変更点の一つが、契約の存続期間です。旧法では、建物の種別によって契約期間が異なり、堅固建物(コンクリート造など)で30年、非堅固建物(木造など)で20年となり、これよりも短い期間を定めた場合は、その期間が無効になり、堅固建物は60年、非堅固建物は30年となります。

-

新法上では、借地権の存続期間は、建物の種別に関係なく一律に30年となります。土地所有権者(地主)と借地権者との間でこれより長い期間を定めることは自由です。いづれの場合も契約の更新は可能です。初めて借地権を更新した後の存続期間は、旧法の場合には、堅固建物が30年、非堅固建物が20年となっていますが、新法による契約更新では、1回目が20年、2回目以降が10年となります。いずれの場合も土地所有権者(地主)と借地権者との間でこれより長い期間を定めることは自由です。

その他、建物が朽廃した場合や、火事によって建物が

滅失した場合、地主が更新を拒絶する場合の条件等も

旧法と新法で大きな違いがあります。

詳しくは借地権の専門家である藤友にご相談ください。

よくある質問

-

借地権も財産になりますので、当然相続することができます。ただし、相続した借地権が定期借地権(存続期間を50年以上とする借地権で、契約の更新や延長がなく、建物買取請求なども認められていないもの)の場合、存続期間が満了すると借地権は消滅するため、相続人は存続期間満了時までに建物を解体して土地を地主に返さなければなりません。

-

一般的に土地所有者(地主)へ更新料を支払う事により可能です。なお契約が旧法、新法、どちらに適用されるかによりますが、旧法では、建物の種別によって存続期間が異なり、堅固建物(コンクリート造など)で30年、非堅固建物(木造など)で20年となり、それ以外の場合には法定期間が適用され、堅固建物は60年、非堅固建物は30年となります。

一方、新法上では、借地権の存続期間は、建物の種別に関係なく一律に30年となりますが、土地の所有権者(地主)と借地権者との間でこれより長い期間を定めることは自由です。 -

もちろん可能です。ただし、借地権付き建物を購入する場合には、借地上の建物の築年数や資産価値、借地契約を締結した時期、借地契約の残存期間・更新料など、その建物がどのような物件かを入念にお調べすることをお勧めします。

藤友では、物件の調査など、借地権に関する様々なご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。 -

経済事情の変動や公租公課の増減、近隣との比較等の事由により、改定されるケースが多いです。

-

所有権の土地と違って、算定方法が定まっていない為、算出が難しいと言わざるを得ません。一般的には土地の価値を評価する路線価・公示価格等を参考に、所有権価格に借地権割合をかけた価格を、借地権の取引価格とみなす方法があります。

ただし、借地権相場は、路線価同様、各地域によって大きく異なります。無料相談も行なっておりますので、まずは経験と実績が豊富な藤友にご相談下さい。

-

銀行により異なりますが、一般的には新築であれば35年利用出来る事が多いです。

また建物の築年数、お客様の年齢・属性等により異なりますが、40年以上の長期ローンも組める可能性があります。 -

可能です。ただし土地所有者(地主)の承諾が必要で、建替承諾料を支払う必要があります。

また建築する用途や構造により、建替承諾料の金額が異なる可能性もありますので、詳細については、藤友へご相談下さい。

過去の借地権分譲住宅の施工実績

【R7 世田谷区豪徳寺1丁目2号棟】

【R7 世田谷区豪徳寺1丁目1号棟】

【R7 大田区南久が原2丁目6号棟】

【R7 大田区南久が原2丁目5号棟】

【R7 大田区南久が原2丁目4号棟】

【R7 大田区南久が原2丁目3号棟】

【R7 大田区南久が原2丁目2号棟】

お問い合わせ

お問い合わせはWebフォーム、

またはお電話にてお気軽にご連絡ください。

お電話受付時間:9:30 - 18:30